“Itu adalah hal yang tabu karena negara telah menjadikannya sebagai hal yang tabu dan karena pengaruhnya masih sangat kuat. Indoktrinasi selama puluhan tahun melalui berbagai media, melalui sistem sekolah, masih berperan. Kita tidak boleh melupakan: Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun, jadi sistem ini terus memberikan dampak.”

Mayor Jenderal Suharto, Presiden Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998. Tabu yang dibicarakan Annette Keller berkaitan dengan ekstremisme mematikan yang digunakan Suharto dalam menetapkan pemerintahannya. Jumlah pasti korban belum diketahui, namun diperkirakan mencapai tiga juta orang meninggal. Latar belakang upaya kudeta terhadap Presiden Sukarno juga kontroversial. Satu hal yang pasti: pada tanggal 1 Oktober 1965, tujuh perwira senior angkatan darat ditemukan terbunuh. Dalam beberapa jam, Soeharto mengambil kendali militer dan menyalahkan Partai Komunis Indonesia, yang saat itu mempunyai tiga juta anggota. , untuk pembunuhan. Bekerja sama dengan organisasi massa Sunni Nahdlatul Ulama, militer melaksanakan kampanye pemusnahan nasional dari bulan Oktober 1965 hingga Maret 1966. Dalam kampanye tersebut, anggota Partai Komunis Indonesia, Organisasi Wanita Jirwani, dan Masyarakat Kebudayaan Lycra dianiaya. , disiksa, diperkosa, dan dibunuh secara massal. Puluhan ribu orang ditahan secara ilegal hingga akhir tahun 1970-an; Pada masa Orde Baru Soeharto (Orde Baru), korban dianggap sebagai penjahat. Hutu Oka Sukanta, pendiri Institute for Creative Humanity, yang mendorong inisiatif seni untuk memahami sejarah kekerasan, menulis tentang pendekatan ini:

“Sejak awal, rezim Suharto menggunakan dua strategi yang berbeda: pertama, bentuk informasi dari gerakan sayap kiri dan pengikutnya dihancurkan melalui pencemaran nama baik, intimidasi, dan cara perang psikologis lainnya. dugaan kepahlawanan. Dugaan kebajikan mereka ditekankan, dan kedua strategi tersebut digunakan.” Secara sistematis dan terorganisir sehingga proses cuci otak dapat berjalan dengan leluasa.

Paternalisme intelektual dan impotensi politik

Putu Oka Sukanatha menyebutnya sebagai kisah pemenang salah satu dari enam file yang menghadirkan inisiatif masyarakat sipil. Hal ini, sebagaimana terlihat dalam berbagai artikel, berlanjut setelah masa tirani Soeharto hingga saat ini. Momen kuncinya di sini adalah demonisasi komunisme. Ini dimulai pada tahun 1965 ketika perempuan dari organisasi sayap kiri Jirwani diduga memperkosa para jenderal yang diculik dan memotong alat kelamin mereka. Kenyataannya adalah kebohongan ini – dan otopsi tidak mengungkapkan hal semacam itu – adalah contoh keji dari kisah kejayaan Indonesia yang mengubah korban menjadi pelaku. Perempuan Girwani diperkosa oleh penguasa militer, bahkan setelah mereka dibebaskan dari kamp konsentrasi ilegal. Filsuf Wijaya Hirlambang, yang mengajar di Jakarta, menjelaskan hal ini dalam esainya “Film sebagai Sarana Propaganda”:

“Kasus-kasus yang menunjukkan sikap anti-komunisme akhir-akhir ini, seperti pembubaran pertemuan mantan tahanan politik dengan kekerasan, protes terhadap buku-buku yang menawarkan interpretasi sejarah alternatif, dan terhadap film-film seperti The Act of Killing atau The Look of Silence .” “Ini jelas menunjukkan ciri-ciri patologis dalam masyarakat Indonesia, yang menolak untuk keluar dari ‘zona nyaman’ yang disebut fobia komunis.”

“Act of Killing” adalah produksi sutradara Amerika Joshua Oppenheimer dan telah menarik banyak minat. Ini adalah sebuah film dokumenter di mana beberapa pelakunya memerankan kembali pembunuhan yang mereka lakukan pada tahun 1965 dengan gaya film favorit mereka. Mereka menggambarkan tindakan pembunuhan mereka dengan percaya diri, dan tampaknya bagi mereka bahwa impunitas sudah pasti. Dalam film Oppenheimer, mereka benar-benar menjijikkan dalam sikap mengagung-agungkan diri sendiri yang haus darah. Namun mereka merasa hukum berpihak pada mereka. Bagaimanapun, propaganda negara telah mengindoktrinasi seluruh masyarakat Indonesia selama beberapa dekade – “umur panjang penuh dengan kebohongan,” kata Wijaya Hirlambang, yang penelitiannya berfokus pada kekerasan politik dan dampak kebijakan luar negeri terhadap Indonesia. Diperlukan waktu sebelum pembongkaran retorika anti-komunis mungkin akan membawa perubahan radikal dalam perspektif. Film Oppenheimer tidak akan tayang di Indonesia.

Sejarawan Hjalmar Fried meneliti sejarah gerakan sosial dan ikut mendirikan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI). Dalam esainya “What 1965 Means Now” ia menulis tentang paternalisme intelektual dan impotensi politik:

“Depolitisasi seluruh masyarakat Indonesia juga sangat efektif karena rezim baru tetap menjaga 'momok komunisme' tetap hidup sebagai ancaman yang terus-menerus. Mengingat perjuangan politik di era Sukarno dan kekerasan yang mengakhirinya, berfungsi sebagai alat untuk melumpuhkan segala dorongan untuk aktivisme politik.Rezim baru menggambarkan dirinya sebagai penyelamat, satu-satunya kekuatan yang dapat menyelamatkan Indonesia dari kekacauan politik berdarah.

Bebas dari ketakutan pribadi

Bagian angkatan bersenjata yang berorientasi Barat sendiri merupakan ancaman terhadap demokrasi yang dikontrol Sukarno. Pendiri negara, Sukarno, yang membawa Indonesia keluar dari ketergantungan kolonial pada tahun 1945 setelah lebih dari tiga ratus tahun, mempraktikkan sosialisme Indonesia. Ini termasuk Non-Blok dalam politik luar negeri dan apa yang disebut NASAKOM dalam politik dalam negeri, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Angkatan bersenjata yang berorientasi nasional, organisasi keagamaan, dan Partai Komunis Indonesia harus berpartisipasi secara setara dalam demokrasi terpimpin. Namun, keseimbangan kekuasaan ini menjadi tidak berkelanjutan ketika ketegangan politik meningkat di seluruh negeri, CIA berupaya menggulingkan Sukarno, dan Partai Komunis Indonesia dicurigai berada di ambang revolusi. Setelah Soeharto berkuasa, mereka, kaum komunis, bertanggung jawab penuh atas semua kesulitan yang terjadi. Citra pengkhianat komunis masih menentukan prestise kaum kiri saat ini, serta asosiasi korban dan organisasi bantuan yang mengupayakan kebijakan peringatan yang berbeda. Tindakan dan cara bertindak mereka, termasuk permusuhan mereka terhadap kelompok Islam nasionalis atau ekstremis, tersaji dalam beberapa profil di pembaca politik ini. Putu Oka Sukanta dari Institute for Creative Humanity menulis:

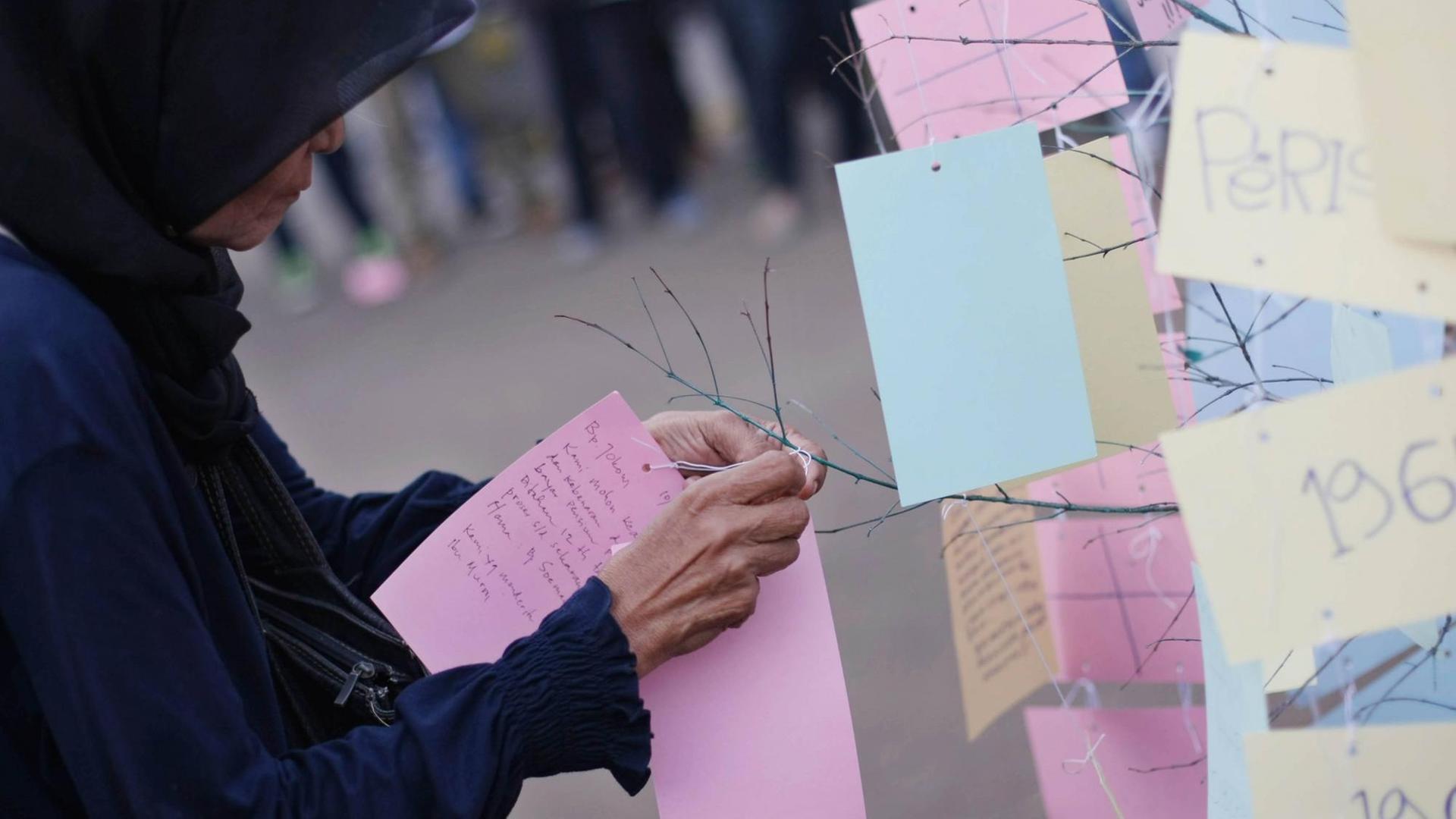

“Mayoritas relawan adalah generasi yang lahir setelah tahun 1965 dan pengetahuan mereka tentang peristiwa-peristiwa pada masa itu dibentuk oleh rezim baru. Namun, minat mereka terhadap masa lalu belum surut. Mereka penasaran dan ingin belajar tentang sejarah Indonesia. dari sudut pandang para korban.”

“65” – itulah arti singkatnya di Indonesia, di mana orang-orang yang ketakutan diam-diam membuat tanda dengan tangan mereka. Pengait jari melambangkan sabit pada lambang komunis. Hal ini mewakili ketakutan yang masih menghalangi kita untuk bersuara mengenai pembunuhan massal dan konsekuensinya. Kebebasan dari ketakutan pribadi dan tekanan sosial dirasakan ketika membaca laporan korban dan kesaksian diri dalam buku ini. Mayoritas saksi adalah perempuan, dan ada laporan mengenai penyiksaan, pemerkosaan, penghinaan seksual dan stigmatisasi sistematis, selain pengucilan yang sering kali terjadi pada seseorang dari keluarganya. Para perempuan ini dengan jelas menunjukkan kebrutalan sistem narasi pemenang yang salah – yang mengubah korban Perang Dingin menjadi pelaku. Hal ini menunjukkan pentingnya mengenali kisah korban. Editor Annette Keller melihat ini sebagai minat utama:

“Meskipun tidak semua penyintas menginginkan penyelidikan hukum, banyak yang tidak ingin digambarkan sebagai pelaku. Mereka ingin martabat kemanusiaan mereka, yang telah direnggut dari mereka, dipulihkan. Hal ini berdasarkan prinsip, dan merupakan hal yang utama. agendanya.”

Bagi pembaca di tanah air, buku bacaan politik ini memberikan kesempatan yang baik untuk mendalami topik “Indonesia 1965”. Informasi sumber terkini mengarah pada pembacaan yang lebih kontekstual. Buku ini merupakan contoh paradigmatik tentang bagaimana anti-komunisme menyebabkan kebutaan sejarah, namun juga mengingatkan kita akan esensi politik solidaritas yang menjadi ciri pertunjukan negara tamu di Frankfurt sejak awal mulanya.

Annette Keller (editor): “Indonesia 1965 dan Sesudahnya.” Kehadiran pembunuhan massal. buku bacaan politik

Reggio Spectra Verlag Berlin. 213 halaman. 19,90 euro.

“Penyelenggara. Ahli media sosial. Komunikator umum. Sarjana bacon. Pelopor budaya pop yang bangga.”

More Stories

Pekan Film Indonesia di FNCC – Allgemeine Zeitung

Seorang binaragawan meninggal setelah mengalami kecelakaan menggunakan dumbel seberat 210 kg

Kejutan badai di Sylt: pelampung cuaca raksasa tersapu ombak